Compreendidas como centrais para promover a democracia, as agendas de gênero, raça e sexualidade devem constar no novo PNE como forma de combater a violência

Texto: Nana Soares || Edição: Claudia Bandeira

Dez anos atrás, na fase final da tramitação do atual Plano Nacional de Educação (PNE), uma alteração causou espanto e indignação: todas as menções a “gênero” foram suprimidas do texto. A exclusão do termo, capitaneada por setores conservadores, alterou um texto que vinha sendo construído há anos, com intensa participação social e através de diversas conferências de educação. Esse movimento impactou as discussões escolares nos anos seguintes sobre gênero, raça e outras formas de discriminação. Foram anos até o Judiciário reassegurar a legitimidade de tais debates no ambiente escolar, período em que docentes sofreram perseguições e viram suas condições de trabalho declinarem.

Às vésperas da tramitação do novo Plano Nacional de Educação, a sociedade civil agora age para garantir um PNE sem retrocessos, com ousadia e que reafirme o direito de profissionais da educação e estudantes discutirem gênero, raça e sexualidade na escola.

Supressão do “gênero”: expressão de um movimento em curso

O texto que chegou à Câmara em 2014 expressava, em seu art. 2º, inciso III, que o PNE tinha como diretriz “a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”. A disputa legislativa sobre a explicitação dessas agendas, especialmente de gênero e diversidade sexual, foi longa e intensa, e no fim prevaleceu uma versão do texto que retirava essas ênfases. Entre os principais opositores do “gênero” (e de uma suposta “ideologia de gênero”) estavam grupos católicos, evangélicos e formações seculares como o Movimento Escola sem Partido.

“Estávamos conscientes do contexto extremamente adverso, marcado pelo crescimento da força política de setores fundamentalistas religiosos como parte do fenômeno de renovação de extrema-direita. Vínhamos enfrentando o avanço desse movimento na educação desde 2009, mas a maioria de nós não esperava a derrota naquela última etapa da tramitação, que revelou uma grande capacidade de articulação desses setores”, relembra Denise Carreira, professora da Faculdade de Educação da USP, fundadora da Articulação contra o Ultraconservadorismo na Educação e uma das lideranças do campo educacional que defendia a inclusão das agendas de gênero, raça e diversidade sexual. “Vínhamos do processo das Conferências Nacionais de Educação que trouxeram proposições muito assertivas na perspectiva de fortalecimento de uma política educacional comprometida com essas agendas. Num primeiro momento, a derrota foi um baque. Depois compreendemos que a abrangência dessa derrota não era tão grande assim como a extrema-direita queria fazer entender”, avalia.

A lei que entrou em vigor expressa apenas a necessidade da “erradicação de todas as formas de discriminação”. Um “conteúdo genérico, suficientemente inclusivo”, nas palavras dos pesquisadores Salomão Ximenes, Fernanda Vick e Márcio Alan Menezes Moreira em capítulo do livro GÊNERO E EDUCAÇÃO: ofensivas reacionárias, resistências democráticas e anúncios pelo direito humano à educação. Salomão, no entanto, enfatiza que isso não significa que a mudança foi banal. Comparando as versões que circularam na Câmara e no Senado, ele ressalta que, além da retirada da menção a discriminações específicas, houve também alteração no inciso 5o. O texto aprovado diz ser uma diretriz do PNE a “formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade”. Segundo o professor de Direito e Políticas Educacionais da UFABC, essa redação contém “uma afirmação de que a sociedade se fundamenta em uma única moral pública, o que é uma visão típica do conservadorismo,. A visão democrática presente na Constituição Federal na verdade afirma que a sociedade é baseada em uma pluralidade de concepções que devem conviver e que são igualmente aceitáveis desde que não violem direitos humanos”, completa.

Por outro lado, como lembra Salomão, a supressão do “gênero” e da diversidade sexual no PNE não eliminou o dever do Estado de atuar ativamente contra essas discriminações e desigualdades, já previstas em outras normativas. E nem proibiu a abordagem desses temas, como foi propagado pelos setores conservadores. “A supressão a essas menções no PNE é parte de uma estratégia mais ampla de ataque ao caráter público da educação, às conquistas recentes dos movimentos feministas, negros, LGBT+. Ela só pode ser lida como reação ao processo de democratização da educação, como o ponto mais visível da estratégia que era desenvolvida naquele momento mas que ganhou muito mais destaque nos anos seguintes”, defende.

Na mesma linha Sonia Corrêa e Marco Aurélio Máximo Prado enfatizam, no livro Gênero e Educação, que a educação foi o primeiro alvo robusto das “cruzadas antigênero” que permeariam vários outros setores da sociedade brasileira – e que ocorreram simultaneamente em outros países. No Brasil foram mais de cem projetos de lei proibindo “gênero e/ou ideologia na educação” desde a disputa no PNE.

Saiba mais sobre as ofensivas antigênero na educação no livro “GÊNERO E EDUCAÇÃO: ofensivas reacionárias, resistências democráticas e anúncios pelo direito humano à educação”. O download é gratuito.

Impactos da exclusão do “gênero” no PNE: variação regional e debates ameaçados

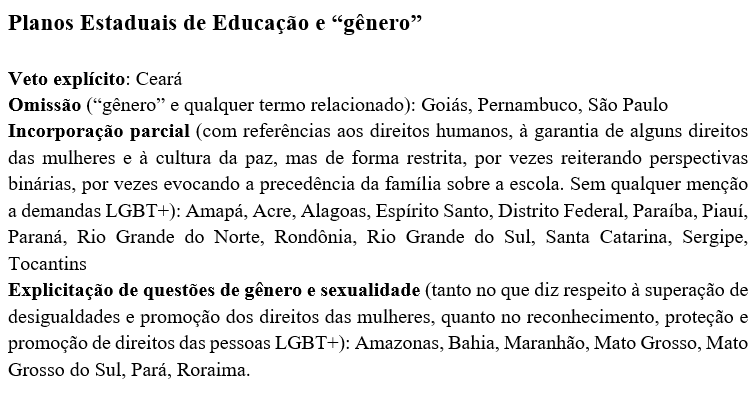

O fato do Plano Nacional de Educação não mencionar várias discriminações de forma explícita deu brecha para que planos estaduais e municipais de educação aprovados nos anos seguintes também não o fizessem. Apesar disso, a maior parte das unidades federativas ainda assegurou (em níveis diferentes) o combate a essas discriminações e a abordagem desses temas. Segundo levantamento de Claudia Vianna e Alexandre Bortolini, docentes da USP, mais da metade dos 25 planos estaduais aprovados no país inseriu questões relativas à agenda das mulheres sob uma perspectiva de gênero e quase um terço expressam clareza de que a garantia de acesso e permanência com qualidade passa pelo enfrentamento das desigualdades de gênero. No entanto, vários planos refletem o avanço de pautas conservadoras com a exclusão do gênero, corte ou limitação da agenda LGBT+ e inserção de itens que submetem a abordagem destes temas à concordância das famílias. O exemplo mais extremo é o plano do Ceará, que “impede, sob quaisquer pretextos, a utilização de ideologia de gênero na educação estadual”.

Na falta de diretriz nacional e em um contexto de crescente conservadorismo e guerra ao “gênero”, muitos municípios também tentaram, em seus planos locais de educação, reproduzir o veto. Essas decisões – muitas acompanhadas de perto pela Iniciativa De Olho nos Planos, como as dos municípios de Cascavel/PR, Ipatinga/MG, Foz do Iguaçu/PR, Nova Gama/GO, Farroupilha/RS, Ipê/RS, Teresina/PI, Recife/PE, Palmas/TO, Santa Bárbara d’Oeste/SP, Viçosa/MG, Varginha/MG, Paranaguá/PR e Mossoró/RN – começaram a ser derrotadas em 2020, quando diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçaram que a proibição da abordagem de “gênero” é inconstitucional e que na verdade é um dever do Estado trabalhar para combater todas as discriminações e para reforçar a cultura de paz e a igualdade. Essas decisões só chegaram ao STF após uma grande articulação de entidades da sociedade civil comprometidas com uma educação que combata as discriminações.

Mas a exclusão do “gênero” no PNE teve efeitos no cotidiano escolar também por ter sido instrumentalizada pelos setores conservadores. Como elenca Denise Carreira, professora da Faculdade de Educação da USP, a derrota foi utilizada “na estratégia de desinformação em massa da população, de estímulo à perseguição sistemática de professoras, estudantes e ativistas e foi base de proposições de projetos de leis antigênero municipais; além dos ataques à agenda de gênero e raça nos planos municipais e estaduais de educação”.

Cássia Souza, pedagoga que atua nos municípios de Recife e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, sentiu isso na pele. Coordenadora de programas do Centro das Mulheres do Cabo (CMC) e parte da rede de ativistas do Fundo Malala, ela não esquece que a derrota legislativa fomentou uma cultura de censura e perseguição: “Na época, eu realizava um projeto sobre direitos sexuais e reprodutivos das meninas, e a retirada deu margem para o fundamentalismo nos proibir de falar de gênero na escola. Sofremos muita repressão, saímos até no jornal local, com uma vereadora dizendo que estimulávamos as adolescentes a fazer sexo”, relembra. Foram necessárias formações com a comunidade escolar para continuar com o projeto, e relembrar a necessidade de discutir abuso e exploração sexual foi chave para prosseguir com o trabalho. “Não podíamos usar a palavra “gênero” para não perder aquele espaço, mas ainda conseguíamos trabalhar na sala de aula, éramos como ‘agentes secretas do gênero”, brinca.

Em ambos os municípios, as discussões sobre gênero não estavam contempladas nos Planos Municipais de Educação, e em Cabo de Santo Agostinho uma portaria chegou a ser publicada prevendo sanções administrativas a docentes que trabalhassem o tema “gênero” nas escolas. Ou seja, houve uma criminalização da agenda. “Nós dávamos aula com medo de dar aula”, resume Cássia. Por isso, reforça ela, a inclusão dos temas nos Planos teria dado mais segurança para o trabalho do dia a dia, apesar de não significar uma mudança imediata de cultura. “Não tenho essa ilusão, mas garantir gênero na lei faz com que a gente não seja criminalizado por trabalhá-lo na escola, além de definir as formas de trabalhar com o tema”

É hora de fazer diferente

Para que essa situação não se repita, é preciso garantir que o próximo PNE – e os planos estaduais e municipais – contemplem as agendas de gênero, raça e diversidade sexual. Nesse contexto, a Ação Educativa lançou a campanha #FiqueDeOlho: para combater a violência, gênero nos Planos já!. Com materiais físicos e digitais, a campanha reforça que garantir igualdade de gênero nos Planos é se comprometer com a melhoria da qualidade na educação, já que educação de qualidade é a que consegue incluir e acolher todas as pessoas.

E garantir igualdade de gênero é mais do que apenas adicionar uma palavra a um texto: é também uma forma de criar espaços de acolhimento e solidariedade nas escolas; de prevenir e combater o assédio, abuso sexual e violência doméstica; de discutir as desigualdades entre homens e mulheres; promover o direito das pessoas viverem livremente sua sexualidade, entre outros.

“A campanha parte do entendimento de que as agendas de gênero e raça promovem o pertencimento nas escolas, a proteção, a gestão democrática”, resume Marcelle Matias, educomunicadora e assistente da área de educação da Ação Educativa. Um dos focos da campanha é pautar a igualdade de gênero nas Conferências de Educação – que são parte da construção do novo PNE -, e outro foco é a mobilização juvenil que reuniu jovens em uma Conferência Livre na Ação Educativa como parte da CONAEE. “Jovens estudantes têm puxado essa agenda. Então a campanha também reforça o papel da juventude enquanto uma juventude ativista, que tem discutido gênero na escola de diferentes formas e que tem pouco a pouco ressignificado seu papel no espaço escolar”, reforça Marcelle.

Assegurar essas agendas nos planos de educação, no entanto, vai ser um desafio, já que o ultraconservadorismo segue forte no Congresso e fora dele. “Precisamos envolver toda a sociedade para fazer pressão no Senado e na Câmara, como fizemos na votação do Fundeb”, opina Cássia Souza, pedagoga e cientista social. “Em 2013, eles conseguiram convencer a população e fazer a pressão social para vetar o gênero, agora temos que ser nós”, defende ela.

Salomão Ximenes e Denise Carreira concordam que, passados anos de investidas ultraconservadoras e liberais na educação e na sociedade, o contexto atual é mais desafiador. Para Denise Carreira, professora da faculdade de Educação da USP, a composição do atual Congresso exige muita cautela para que o novo PNE não seja minimizado em suas metas e estratégias e ocupado por demandas de setores ultraconservadores e privatistas. “Temos que ficar vigilantes e articulados, participando ativamente do processo da Conferência Extraordinária Nacional de Educação, convocada pelo Fórum Nacional de Educação”. Ela, que frisa que mesmo nos contextos adversos surgiram muitas iniciativas positivas, reforça a urgência das agendas de gênero, raça e diversidade sexual pararem de ser vistas como “identitárias”. “É urgente que sejam compreendidas como eixos estruturais das desigualdades, sempre em articulação com renda, e centrais para a sustentação da democracia”, diz.

Na mesma linha, Salomão Ximenes, professor de Direito e Políticas Educacionais da UFABC, também alerta para o perigo do apagamento das agendas antidiscriminatórias. Em sua análise, uma forma de proteger docentes contra tentativas de censura, especialmente após anos de incursões antidemocráticas, é inserir essas agendas nos currículos. “Conseguir reconstruir essa agenda hoje significa respaldar o trabalho com direitos humanos nas escolas”, diz. “É importante lembrar que pela legislação nacional e internacional a educação tem um objetivo, que é promover a democracia e o respeito entre as pessoas, combater o racismo e as discriminações. Precisamos de mais respaldo institucional para poder trazer temáticas que são obrigação das escolas”, completa.